2022年12月15日

大学の先生による放射線授業(中2理科) 12/5

12月5日(月)、中学2年生は明治大学理工学部応用化学科の小池裕也先生をお招きして

、「放射線の基礎」の講義と実習を行いました。

この授業は一般財団法人日本原子力文化財団による放射線に関する専門家派遣事業による

ものです。

授業は1時間目が講義、2時間目が実習という形で行われました。

講義では、放射線の種類と性質、放射線の性質の利用、放射線の単位と体への影響など放

射線の基礎知識について学びました。放射線が、土器の年代測定や仏像の非破壊検査、プ

ラスチックの強度を上げることなどに使われていることも知ることができました。

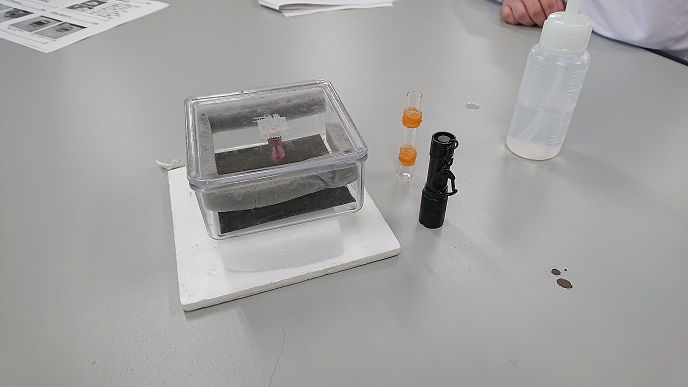

実習では、最初に霧箱による放射線の飛跡の観察を行いました。空気中を飛ぶ飛行機の飛

行機雲と同じ原理で、放射線の飛ぶ様子を肉眼で観察することできる実験で、今回は条件

がよく、明るいままでも飛跡が観察できました。さらには飛跡の長さから放射線の種類が

特定できることや、1分間に見える飛跡の数から、放射線源の放射能の強さが測定できる

ことを学びました。

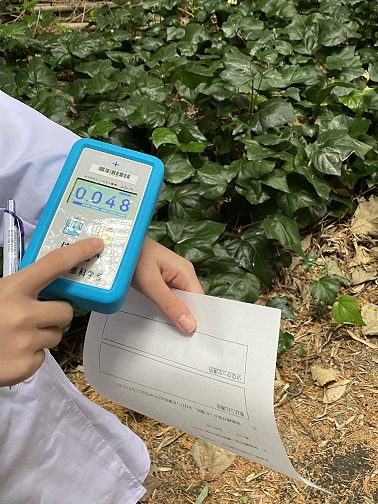

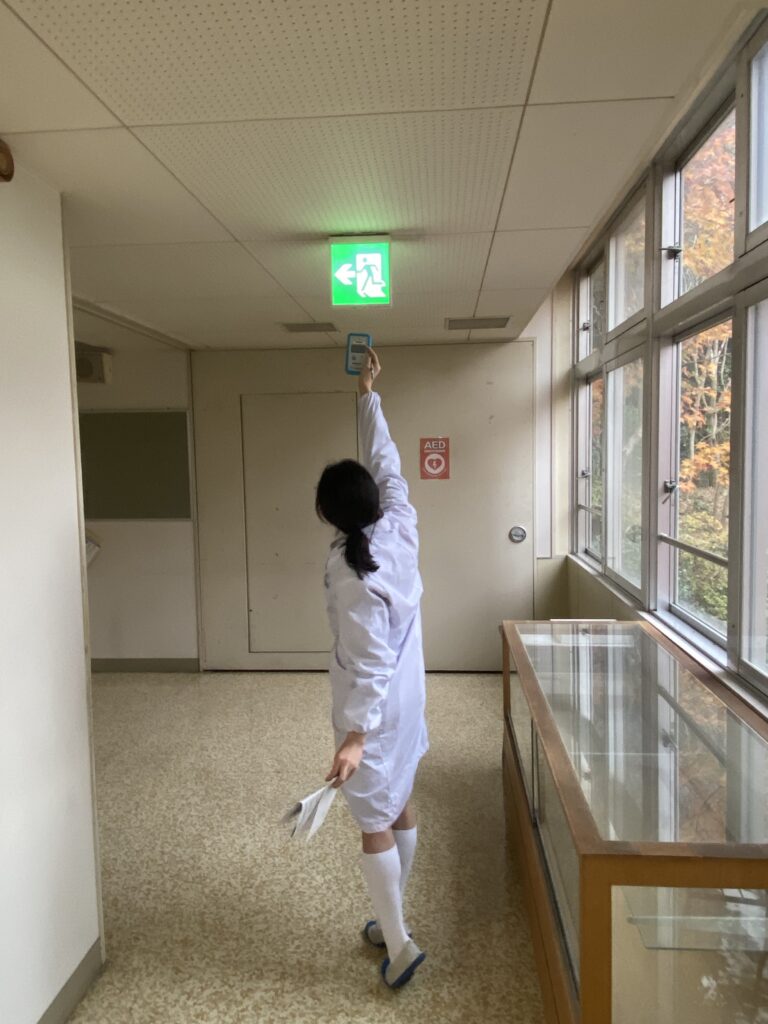

次に、放射線測定器を1人1台ずつ持ち、学校内の様々な場所の放射線量の測定を行いま

した。図書館や噴水、先生やパソコンなど様々な場所やものにより放射線量が異なること

がわかりました。また、放射線量が0になる場所はなく、どこにでもあるものだというこ

とも確認できました。

「放射線」という言葉を聞き、「よくわからない。」「見たことがない。」という印象を

持っていた生徒にとって、放射線の性質を知り、目に見えない放射線の存在を実感できる

貴重な時間となりました。